本ページはプロモーションが含まれています。

10日目:作曲理論の初歩!音の角度(音度)

今日の作曲講座のテーマは何ですか?

楽譜に出てくる記号を・・・と思ったんだけど、そういうのは他のサイトでたくさん紹介されているから、端折ります(笑)

わざわざ講座にするまでもなく、内容説明で終わってしまいそうだから。。

今までの講座の内容で、5線譜の読み方については大体の感じはつかめたと思う。

今回からは少しずつ作曲理論的なことについて触れていきたいと思う。

前回、音の高さについて学んだので、その流れを引き継いで「音の角度」、つまりは「音度」について説明していこう。

とうとう作曲理論的なことが始まる訳ですね。

楽しみだけど、ちゃんと理解できるかが不安だなぁ。

今回説明する音の角度・・・つまりは「音度」は作曲・コード理論の初歩中の初歩。基本中の基本。

その割には、内容を理解するのはけっこう難しい。

だけど、音度の概念をしっかり理解すると作曲理論について今後スムーズに学習できるので、とても重要な部分だ。

音度と音階は違う?

作曲理論でよく「音階」という言葉が出てくる。

響きがよく似ているけど「音度」と「音階」は別物だ。

wikipediaさんで調べてみましたよー。

- 音階

-

音階(おんかい、英語: scale:スケール)は、音を音高により昇順あるいは降順にならべたものである。

(wikipediaより引用) - 音度

-

音度(おんど)(英:degree)とは、西洋音楽において、全音階上の各音に、主音との音程に従って、番号を振ったもののことである。

(wikipediaより引用)

良く頑張ったね(笑)

響きは似てるけど、よく間違える人もいるから気をつけようね。

音階と音度の区別を、初歩の段階でつけておかないと、混同して余計にややこしくなっちゃうしね。

音の高さと音の角度

音の角度(音度)は、ルートとなる音を基準にして、音の高さを表している。

ところで、前回の「音の高さ」で学んだ「ドレミファソラシド」も音の高さを表している。

この2つは、どう違うのだろうか?

絶対基準の「ドレミ」と相対的な「音度」

前回学んだ5線譜の音の高さは、「ドレミファソラシド」で指定された絶対的な音の高さを示している。

それに対して、音度は基準となる音からどれくらい高さが違うかという相対的な高さを表している。

「相対的」というのはどういう意味かを説明する前にまず、下の図を見てみよう。

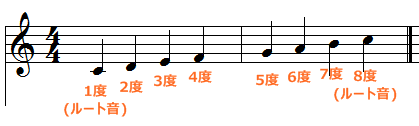

「ド」を基準にした音度を表してみた。

音度は、1度、2度、3度といった呼び方をする。

例えば、「ド」を基準に考えた場合、それぞれの音の音度は以下のようになる。

自分自身の音は、ルート音といって「1度」。

そこから「レ」「ミ」と音が上がる度に1度ずつ上がっていく。

1オクターブ上の「ド」なら8度になる。

ちなみに1オクターブまでという上限はなく、9度、11度なども使うことがある。

長調と短調

思ったんですけど、今の話だとシャープやフラットがつくような音が混じっていたらどうなるんですか?

例えば「ミ」と「ミ♭」だと音は違うのに音度はどっちも「3度」になるんですか?

すごいいいところに気がついたね。 そういえば、学校の頃の音楽の授業で、長調と短調って聞いたことない?

あ、聞いたことあります。

ハ長調とか、イ短調とか。

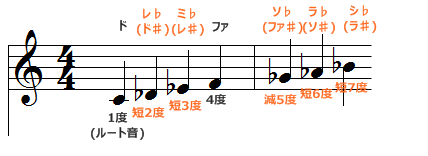

実は、音度には長調と短調が用意されている。

さっきの「ドレミファソラシド」は「ド」を基準にしている限りは全部長調なんだ。

それで、「ミ♭」などは短調。「短○度」と表す。

※ただし「ソ♭」については減5度と表す

※1度、4度、5度は正確には、完全1度、完全4度、完全5度という

例えば、「ド」を基準にして「黒い鍵盤」の音は以下のようになる。

なるほどー。

ということは私がいった「ミ」は「3度」の音、「ミ♭」は「短3度」の音ということになるんですね!

その通り!

音度って聞くと難しそうに感じるけど、理解してみれば単純でしょ。

基準の音を変えても、音度の考え方は変わらない

これまでは「ド」を基準にして解説してきたよね。

では「ミ」を基調にしたら音度はどうなるかな?

「ミ」を基準音(ルート音)にして、8度までの音度を「ドレミ」で表してみようか。

えーと・・・。

ミは1度ですよね?

他は・・・分かりません。。

実は基準の音を変えてみても、音度の考え方は変わらない。

音度の度数はいつでも下記の通りの構成になっている。

- 1度(ルート音)

- 短2度

- 2度

- 短3度

- 3度

- 4度

- 減5度

- 5度

- 短6度

- 6度

- 短7度

- 7度

ということは、「ド」が「ミ」になっても変わらないから・・・、

こういうことですか!?

| 音度 | 基準が「ド」 | 基準が「ミ」 |

|---|---|---|

| 1度(ルート音) | ド | ミ |

| 短2度 | レ♭(ド♯) | ファ |

| 2度 | レ | ソ♭(ファ♯) |

| 短3度 | ミ♭(レ♯) | ソ |

| 3度 | ミ | ラ♭(ソ♯) |

| 4度 | ファ | ラ |

| 減5度 | ソ♭(ファ♯) | シ♭(ラ♯) |

| 5度 | ソ | シ |

| 短6度 | ラ♭(ソ♯) | ド |

| 6度 | ラ | レ♭(ド♯) |

| 短7度 | シ♭(ラ♯) | レ |

| 7度 | シ | ミ♭(レ♯) |

| 8度(ルート音) | ド | ミ |

大正解。

理結ちゃんの書いた表みたいに、音度は基準の音からの角度で音を相対的に表しているんだ。

音の角度(音度)は作曲理論の初めの一歩!

これで音の角度(音度)の考え方は分かったんですが、これがこれからの作曲にどうつながっていくんですか?

これから、コード(和音)の話やスケールの話をしていく上で、この「音度」の概念が必ず必要になるから。

作曲理論としては、初歩的な内容だけど基本なくして発展なし!

しっかり身につけておこうね。

わっかりましたー!

でも作曲理論の初歩という割にはとても難しいんですけど。。

初歩で基本とは言ったけど、簡単とは言ってないから(笑)

ここで苦労しておけば、これからの作曲理論を学んだ際にとても役に立つ。

知識として覚えるのではなく、理屈として理解するようにしてね。

◆まとめ

今回の講座『作曲理論の初歩!音の角度(音度)』

- 音の角度(音度)は、ルートとなる音を基準にして、音の高さを数で表している。

- 音度と音階は別物。混同しないように気をつけよう

- 「ドレミファソラシド」で指定された音は絶対的な音の高さを示しているのに対し、音度は基準となる音からどれくらい高さが違うかという相対的な高さを表している。

- 自分自身の音は、ルート音といって「1度」。そこから「2度」「3度」と上がっていき、「8度」でオクターブになる

- 2度や3度などの中間の音は「短○度」や「減○度」という名で表す。

- 音の角度(音度)は、作曲理論としては初歩的な内容だが、これが基本中の基本であるため、知識としてではなく、概念としてしっかり理解しよう